La luce di certi pomeriggi di maggio a Roma è il motivo per cui questa città non si spiega. Lo stesso per cui l’ho scelta. Lavorare con le parole ma essere là, dove sono indicibili, per sforzarsi a cercarle meglio.

Sfiorarle, guardarle arrivare, afferrarle nel momento giusto. Arrivano con il vento e con il sole, sui ponti al tramonto, sotto lo scrosciare dell’acqua di una fontanella, in un vicolo in cui ho parcheggiato male, in un tavolo per due, negli angoli di due palazzi che si incrociano, nei soffitti in legno delle case in centro. Roma è casa mia ed è una certezza che è frutto delle sue strade, del tempo, delle scelte rinnovate, delle opportunità, delle cose nate e fatte nascere: via Lorenzo il magnifico, piazza Fiume, viale Bardanzellu, l’incrocio tra via Salaria e via Po, il semaforo di piazza Buenos Aires, viale Ippocrate, la madonna di Piazza Sempione, le rose di Ponte Tazio, il terrazzo di Giovanni da Procida.

Qui sono stata bambina, ragazza, donna. E sempre in ordine sparso. Qui ho conosciuto il compromesso, l’attesa, il lavoro, l’amore, chi ero e non sapevo ancora di essere. Scoprirò altre mille me ma tutto quello che sono e sento oggi viene da questa città che mi ha amata e mi ama con severa dolcezza.

Pensare che la battaglia contro il caro affitti portata avanti dagli studenti in queste settimane sia semplicemente “un vezzo di privilegiati” (basta scrollare Twitter per averne coscienza) significa non aver capito un’intera generazione. Non comprendere che quello che si chiede è il diritto a essere, progettare, diventare: casa è identità. Non poter scegliere di avere un posto da abitare - fisico, simbolico, emotivo - è amputare il futuro.

Ilaria Lamera, lo scorso 4 maggio, ha piantato la sua tenda fuori dal Politecnico di Milano vivendoci per poco meno di una settimana: 23 anni e il diritto di non farsi amputare il futuro. 600 euro per una camera singola il futuro lo amputa. Lo distrugge quando la risposta del pubblico non basta: troppe poche le residenze universitarie, insufficienti i posti letto (a inizio novembre 2022 erano poco più di 40mila).

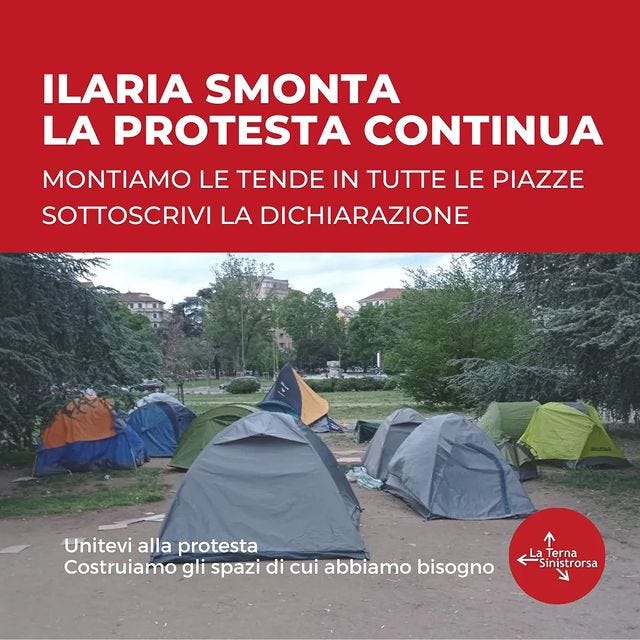

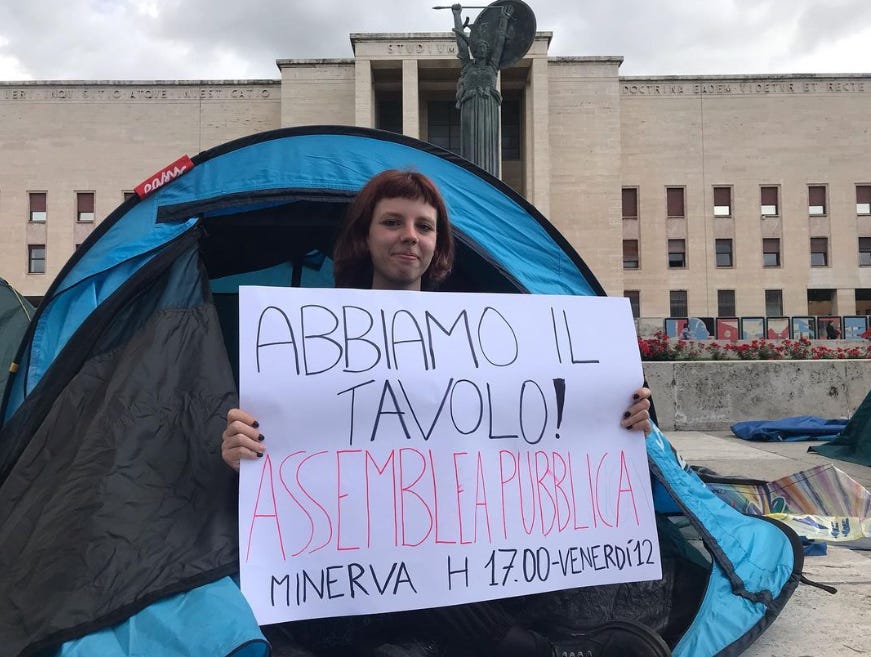

Seguendo Lamera, altri gruppi di studenti hanno cominciato a protestare con modalità simili di fronte alla Sapienza di Roma e all’università di Cagliari: “la protesta delle tende” è un fatto di giustizia sociale.

Per Alley Oop ho raccolto le voci dei ragazzi e delle ragazze che se ne stanno facendo carico, piantando le tende nelle piazze e davanti ai rettorati.

Ascolto quello che mi dicono e già lo so. Lì ci sono anche io. Nei loro smartphone salvano annunci improbabili in cui è facilissimo imbattersi: 800 euro una stanza doppia quando va bene. Ripenso al mio matrimoniale di Piazza Bologna, due singoli uniti da una cinghia Ikea per anni. Questo è il motivo per cui la newsletter vi arriva oggi: questo pezzo ha a che fare anche con il mio abitare, con questo spazio ritrovato, con una questione personale e politica insieme.

“Il diritto alla casa è il primo passo per tutelare anche il diritto allo studio” mi dice Clarissa Pasculli di La Terna Sinistrosa, la rappresentanza studentesca del Politecnico di Milano che ha lanciato la dichiarazione “Tende in piazza”: “gravare sulle famiglie è difficile - spiega Pasculli - obbligare gli studenti a lavorare, significa costringerli a sacrificare il loro tempo a discapito dello studio ma anche del divertimento, dell’associazionismo e delle altre possibilità di crescita che dovrebbero essere allo stesso modo un diritto irrinunciabile. Anche a studi conclusi, la situazione continua ad essere grave: il rapporto salario-spese è insostenibile e non ci permette di progettare il nostro futuro”.

Leone Piva, coordinatore di Sinistra Universitaria, insime al corpo studentesco ha ampliato la protesta in Sapienza. Il prossimo 18 maggio si terrà il tavolo con Regione, atenei e DiSCo Lazio, ente regionale per la tutela del diritto allo studio universitario: "Chiediamo un intervento sociale e pubblico sul mercato abitativo, ad esempio calmierando i prezzi e imponendo un tetto agli affitti. Ma anche utilizzando il Pnrr per incrementare le strutture pubbliche e non private a disposizione degli studenti".

L’emergenza abitativa non riguarda solo le giovani generazioni: quasi 2 milioni e 500 mila famiglie, secondo i dati Istat, spendono per la casa una quota uguale o superiore al 40% del reddito disponibile. Vivere con quel che resta.

Mentre gli affitti aumentano, gli stipendi si abbassano: negli ultimi trent’anni i salari reali in Italia sono calati del 2,9%, mentre in Germania e in Francia aumentavano di circa il 30% (dati Ocse). I working poor, coloro che nonostante un regolare contratto non riescono a uscire dalla povertà, rappresentano l’11,8% dei lavoratori italiani (dati Eurostat).

Rispondere alle proteste facendo appello all’etica del sacrificio che i giovani non avrebbero, invece che reclamare insieme il diritto all’abitare, sposta il problema: se avete avuto una vita di sacrificio, rendetela più facile a chi verrà. Non è una gara a chi ha sofferto di più, a chi lo merità di più, a chi butta sangue e lacrime per poter vivere. Il mito del merito quando si parla di diritti mi fa rabbrividere. E allora bell hooks, un balsamo che rinvigorisce la lotta: la casa come sito di resistenza.

Il primo capitolo del suo Elogio del margine si basa sul ruolo politico che l’abitazione ha avuto nelle lotte per i diritti civili:

Costruire un focolare domestico non significava soltanto fornire dei servizi. Voleva dire costruire un luogo sicuro dove i neri potessero confermarsi l’un l’altro e, così facendo, guarire molte delle ferite che la dominazione razzista aveva inflitto loro. Nella cultura della supremazia bianca, all’esterno, non saremmo riusciti a imparare ad amare o rispettare noi stessi; è stato lì, all’interno, in quel «focolare domestico» per lo più creato e mantenuto da donne nere, che abbiamo avuto modo di crescere e progredire, di nutrire il nostro spirito. Il compito di costruire un focolare domestico, di fare della casa una comunità di resistenza, è stato condiviso globalmente dalle donne nere, in particolare dalle donne nere delle società suprematiste bianche.

La casa è stata e sarà un luogo di resistenza. Rivendicarla è un diritto irrinunciabile. Rivendico pareti azzurre e finestre luminose.

📰 Rassegnami

All’indomani della festa della mamma, il dossier del Sole 24 Ore “L’economia delle mamme” è tutto da leggere

Basta parole: servono fatti per dare valore alla maternità

In Italia abbiamo una media di 1,24 figli a donna in età fertile contro l’1,8 della Francia. Non è sufficiente investire negli asili nido e nei bonus per invertire la rotta.

Madri come ammortizzatori sociali. L’inverno demografico nasce da qui

Una donna su cinque dice addio al lavoro dopo la nascita di un figlio. Per l’87% dei bambini fino a 3 anni le uniche a usare i congedi sono le mamme.Alle professioniste ancora poche tutele per la genitorialità

Si laureano prima ma partono già guadagnando meno: pesa la diversa distribuzione dei carichi familiari.

C’è bellezza nell’essere madre, ma non è quella che ci hanno raccontato

La maternità sembra essere una questione sociale solo quando è assente, quando mette in discussione lo schema dentro cui abitiamo praticamente da secoli. Quando si configura come negazione, che si tratti di aborto o di scelta childfree. Non pervenuto ancora un approccio sistemico a tutte le problematiche che limitano fortemente la realizzazione umana e personale delle donne dal momento in cui diventano madri.

Nel frattempo, in Europa:

Perché al Parlamento Europeo la destra italiana si è astenuta sulla Convenzione di Istanbul

La Convenzione introduce regole vincolanti con l’obiettivo di «proteggere le donne contro ogni forma di violenza», tra cui le molestie sessuali, lo stalking e i matrimoni forzati. Propone una serie di interventi molto concreti per prevenire le discriminazioni di genere, per tutelare chi subisce abusi e per punire i colpevoli, tra le altre cose, diventando anche per molti governi un modello giuridico a cui guardare per sviluppare la propria legislazione sul tema.

Ne avevo parlato qui per Europhonica.

Europa, perché si fanno pochi figli e tardi?

Il rischio oggi per i governi e la società è di non arrivare a costruire modelli sostenibili che permettano una scelta cosciente (e non obbligata).

🎯 Nominare è fare esistere

Solo il 16% delle biografie presenti su Wikipedia riguarda le donne: una percentuale impari e incrementata dal lavoro di Wikidonne. In questo spazio ridiamo spazio: una bio per ogni numero. Storie per riscrivere la storia.

Dorothy Parker

Inventario

Quattro cose conosco molto bene:

ozio, dolore, un amico e un nemico.

Di quattro cose avrei poi fatto senza:

amore, curiosità, lentiggini e dubbio.

Tre cose non potranno esser mai mie:

soddisfazione, invidia, e champagne a sufficienza.

Tre cose avrò finché rimango in vita:

riso, speranza ed un pugno nell’occhio.

Giornalista, poetessa, scrittrice, sceneggiatrice, critica letteraria, “sperperatrice di vita e di talento, signora mondana temuta e adorata per i giudizi taglienti, per il sarcasmo, per la forza spietata delle sue osservazioni” (nelle parole di Annalena Benini in I racconti delle donne): Dorothy Parker è il modello di tutte le scrittrici che dopo di lei hanno usato l’ironia nell’osservare la veritò della vita quotidiana. Ha raccontato la solitudine, la gelosia, la vanità, le pene d’amore, l’attesa di una telefonata che non arriva, l’alcool.

Nata nel 1893 dal ramo povero dei Rothschild, perse la madre a cinque anni. Nonostante il padre fosse ebreo e la matrigna protestante, Dorothy Parker andò a scuola in un istituto cattolico, da cui fu espulsa quando definì l’Immacolata Concezione una “combustione spontanea”.

Cominciò a scrivere per Vogue nel 1914 e in seguito prese il posto di P.G. Wodehouse a Vanity Fair. Troppo esplicita nei suoi giudizi, nel 1920 fu licenziata. In segno di solidarietà si dimisero Robert Benchley e Robert E. Sherwood, due giornalisti che crearono con Parker la famosa Tavola Rotonda all’Algonquin Hotel, celebre circolo newyorkese di scrittori, critici, attori e letterati.

Quando venne fondato il “New Yorker” nel 1925, Parker e Benchley diventarono collaboratori fissi. Ben presto Parker divenne nota per il suo spirito caustico.

Si è detto di lei che le uniche cose che amava fossero il gin, il Seconal e i cani, ma se ciò fosse vero, come avrebbe potuto protestare contro la condanna di Sacco e Vanzetti, andare in Spagna durante la Guerra civile, partire volontaria come corrispondente di guerra durante il secondo conflitto mondiale e dare voce al movimento per i diritti civili negli anni sessanta?

Eppure, per tutta la vita, Parker si è sentita colpevole: di non aver fatto abbastanza. Nel 1956, scrive Benini, “lei si sentiva perduta, prepara il suo epitaffio - «Scusate la polvere» - viveva in albergo a New York con un barboncino, beveva troppo. Ma aveva già scritto tanto e, nel suo continuo costruire e demolure ha creato un modo diverso di guardare il mondo, e di averne pietà”. Qui un ritratto da ascoltare:

🌱 La parola

Discriminazione indiretta

La discriminazione di genere e/o sessuale è indiretta quando una regola, una politica o una pratica è costruita e attuata in relazione a un sesso piuttosto che un altro, a un genere piuttosto che un altro in modo tale che non si sia in grado di soddisfarne l’adempimento, ponendo la persona in una posizione di svantaggio rispetto al sesso/genere altro.

Compiti a casa: rileggere il dossier linkato sopra e individuare le forme di indiscriminazione indiretta subite dalle madri.

🍸 Coraggio liquido

Hai piazza Navona alle spalle e questa bottiglia di verdicchio da farti versare: sei felice e (non) lo sai. Intensità e morbidezza. Note di miele, mandorla amara, erbe mediterranee: la vita è un fatto di equilibri precari, farsi trovare con un calice in mano aiuta.

❤️ L’amore è una playlist

Detto bene:

💫 Autodiagnosi e cura

Autodiagnosi: che fatica essere me.

Cura: essere me comunque.